2017年8月16日��,來自德國馬克斯普朗克感染生物學研究所的Thomas F. Meyer博士和美國斯坦福大學醫(yī)學院的研究人員合作首次發(fā)現(xiàn)了幽門螺桿菌導致胃癌的可能機制��。他們發(fā)現(xiàn)����,幽門螺桿菌感染可能通過誘導胃粘膜下方干細胞的過度增殖,致使干細胞在增殖過程中積累大量的DNA損傷��,從而誘導癌癥的發(fā)生��。這一發(fā)現(xiàn)發(fā)表在《自然》雜志上(1)����。

Meyer博士

1875年,德國一些學者首次在人體的胃中發(fā)現(xiàn)了一種螺旋細菌����,但因無法在容器中培植�����,研究結(jié)果并沒有受到太大的重視(2)�����。直到一個世紀之后����,1982年�,兩名來自澳大利亞的科學家���,魯賓·華倫和巴利·馬歇爾再次分離出該種細菌����,并發(fā)現(xiàn)這一細菌是導致胃潰瘍的“元兇”���,才讓人們對幽門螺旋桿菌產(chǎn)生了狂熱興趣�����。這一發(fā)現(xiàn)于1983年發(fā)表在《柳葉刀》雜志上(3)��。二人也因此獲得了2005年的諾貝爾生理學和醫(yī)學獎��。

2005年諾貝爾獎頒獎晚會上魯賓·華倫和巴利·馬歇爾博士

而隨后的大量研究發(fā)現(xiàn)��,幽門螺桿菌不僅可以通過感染胃粘膜細胞�����,引起胃潰瘍�����,也和胃癌發(fā)生密切相關(guān)�。例如,1991年《新英格蘭醫(yī)學》雜志上發(fā)表的一項研究表明��,60%的胃腺癌可以歸因于幽門螺旋桿菌感染(4)�。因此,在1994年�,幽門螺桿菌也被世界衛(wèi)生組織列為一級致癌物(對人體有明確致癌性的物質(zhì)或混合物,如黃曲霉素�����,砒霜等等)(5)�����。

在我國�,幽門螺桿菌的總體流行率還是很高的���。根據(jù)2002年-2004年對我國19個省市自治區(qū)一般人群26341人進行的一項流行病學調(diào)查發(fā)現(xiàn)�,我國的幽門螺桿菌的總感染率超過56%���,其中廣東地區(qū)最低為42%����,西藏最高為84.6%(6)。也就是說����,在我國平均每兩個人中就有一個人感染了幽門螺桿菌。

同時���,根據(jù)世界衛(wèi)生組織2014年的統(tǒng)計資料��,我國胃癌死亡人數(shù)占全球胃癌死亡人數(shù)的比例高達47%(7)�����。也就是說�����,全球近一半的胃癌患者死亡發(fā)生在我們國家�����。

雖然�����,人們發(fā)現(xiàn)幽門螺桿菌感染與胃癌的發(fā)生密切相關(guān)�����,但是與致癌病毒不同����,細菌不會將致癌基因轉(zhuǎn)入宿主細胞內(nèi)。因此�����,在此之前���,人們并不清楚幽門螺桿菌是如何誘導胃癌發(fā)生的�����。

之前���,馬克斯普朗克的臨床學家Michael Sigal就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)����,幽門螺桿菌不僅僅只會感染胃粘膜表面的細胞�,而且還會侵入到胃粘膜深部�,達到干細胞池。同時��,Sigal還觀察到�,這些干細胞還會通過增加其分裂來對感染做出反應(8)。是不是這個過程導致了胃癌���?那具體機制又是什么呢��?

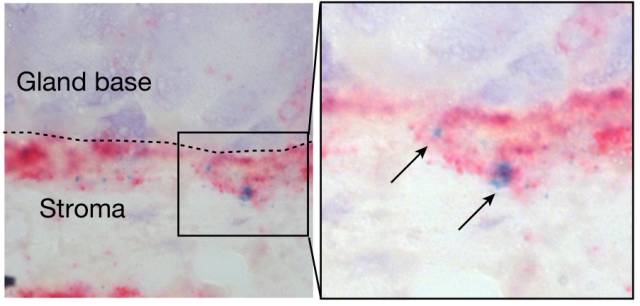

干細胞位于胃腺的底部�����,受基質(zhì)成纖維細胞釋放的R-脊髓蛋白蛋白(箭頭)調(diào)節(jié)增殖活性

已有研究表明��,在正常干細胞增殖過程中�����,DNA復制過程中產(chǎn)生的隨機突變是一種強烈的致癌因素��,超過遺傳以及環(huán)境因素等(9)���。因此����,幽門螺桿菌很有可能是通過促進胃粘膜干細胞的過度增殖�,引起大量DNA損傷,最終誘導胃癌的發(fā)生����。

為了確定幽門螺桿菌具體是如何促進胃粘膜干細胞增殖的。Meyer博士采用單分子原位雜交技術(shù)對小鼠胃粘膜干細胞進行系統(tǒng)分析����。結(jié)果發(fā)現(xiàn),小鼠的胃粘膜下���,位于胃腺基底的干細胞池中存在兩種不同類型的干細胞��。一種干細胞分化程度低�����,增殖能力強�,另一種分化程度較高���,增殖能力較弱�����。

同時����,Meyer博士還發(fā)現(xiàn)�����,當幽門螺桿菌侵入時�,胃粘膜下方的間質(zhì)成纖維細胞會分泌一種名為R-脊髓蛋白(Rspo)的物質(zhì),作用于胃粘膜下方干細胞池�����,激活干細胞的WNT通路調(diào)節(jié)干細胞的增殖以應對幽門螺桿菌感染����。

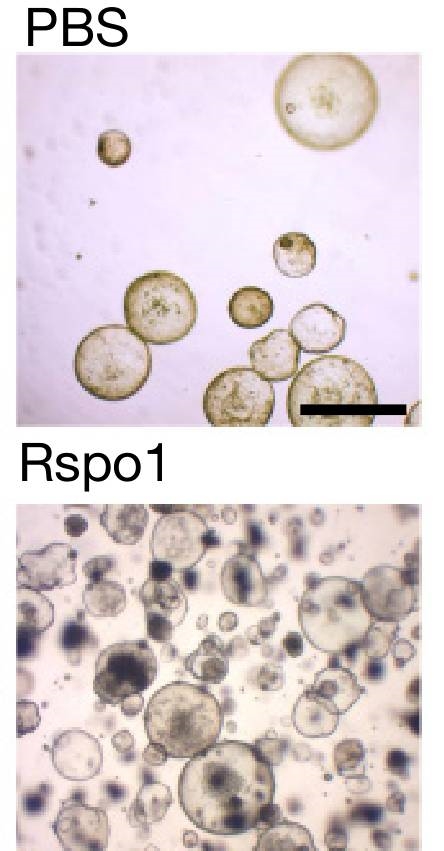

但是,Meyer博士發(fā)現(xiàn)��,這兩種細胞對WNT通路的反應是不同的���。正常Rspo作用于分化程度低��,增殖較快的干細胞在后����,會使干細胞的增殖速度顯著加快,導致其過度增殖�。而Rspo作用于增殖較慢的細胞后,會顯著抑制其增殖�。

Rspo會顯著增強敏感干細胞的擴增速度(單細胞培養(yǎng)24小時)

正如Sigal博士所說,“由于幽門螺桿菌引起感染機體無法自我治愈����,因此,若不治療��,幽門螺桿菌可能長期持續(xù)刺激間質(zhì)成纖維細胞分泌Rspo來刺激干細胞分裂���,這也許足以解釋為什么幽門螺桿菌感染會顯著增加胃癌風險(10)��。”

總的來說���,Meyer博士的研究揭示了慢性細菌感染是如何干擾組織的功能的,并提供了關(guān)于幽門螺桿菌如何增加胃癌風險的首個寶貴線索。而我國人口基數(shù)大��,幽門螺桿菌的感染率高�����,這也是我國胃癌發(fā)病人數(shù)以及死亡人數(shù)如此之高的可能原因���。而此前的研究表明,進行幽門螺桿菌根治治療可以減少65%的胃癌風險(11)����。因此,為了減少胃癌的發(fā)生�����,感染者還是應該盡早接受幽門螺桿菌根除治療����。

參考資料:

1.http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature23642.html?foxtrotcallback=true

2.https://www.nature.com/scientificamerican/journal/v292/n2/full/scientificamerican0205-38.html

3.Warren JR, Marshall BJ. Unidentifi ed curved bacilli on gastric epithelium in active chronic gastritis. Lancet 1983;I:1273–5.

4.Parsonnet J, Friedman G D, Vandersteen D P, et al. Helicobacter pylori infection and the risk of gastric carcinoma[J]. New England Journal of Medicine, 1991, 325(16): 1127-1131.

5.IARC. Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Helicobacter pylori. In: Schistosomes, liver fl ukes and Helicobacter pylori views and expert opinions of an IARC Working Group On The Evaluation of Carcinogenic Risks To Humans. Lyon: IARC 1994. p. 177–240.

6.張萬岱, 胡伏蓮, 蕭樹東, 等. 中國自然人群幽門螺桿菌感染的流行病學調(diào)查[J]. 現(xiàn)代消化及介入診療, 2010, 15(5): 265-270.

7.Stewart B, Wild C P. World cancer report 2014[J]. Health, 2017.

8.Sigal, M. et al. Helicobacter pylori activates and expands Lgr5+ stem cells through direct colonization of the gastric glands. Gastroenterology 148, 1392–404.e21 (2015).

9.Tomasetti C, Vogelstein B. Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell divisions[J]. Science, 2015, 347(6217): 78-81.

10.https://www.mpg.de/11437780/stomach-cancer-helicobacter-pylori-infection

11.Fuccio L, Zagari R M, Eusebi L H, et al. Meta-analysis: can Helicobacter pylori eradication treatment reduce the risk for gastric cancer?[J]. Annals of internal medicine, 2009, 151(2): 121-128.